Flugscham: Gibt es sie wirklich und was folgt daraus für Tourismus und Reisende?

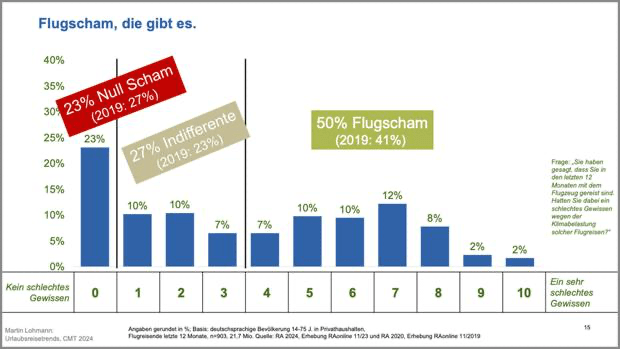

Mit „Flugscham“ bezeichnen wir das moralisch aufgeladene Gefühl von Schuld und Scham, das entsteht, wenn Menschen fliegen, obwohl sie die negativen Klimaauswirkungen kennen. Es handelt sich weniger um ein individuelles psychologisches Phänomen als um eine soziale Norm, die durch öffentliche Debatten, Medien und gesellschaftliche Vorbilder geprägt wird. In Europa ist Flugscham stärker verbreitet als in anderen Regionen. Besonders unter urbanen, gut informierten und häufig höher gebildeten Menschen mit hoher Reiseaffinität.

Quelle: FUR Reiseanalyse 2024, Martin Lohmann

Der Höhepunkt der Flugscham und ihr Verschwinden

Ihre Hochphase erlebte die Bewegung kurz vor der Pandemie, insbesondere im Jahr 2019. Begriffe wie Flygskam aus Schweden prägten die Debatte, Nachtzugangebote erlebten ein Comeback und viele Reisende suchten bewusst nach Alternativen. Doch mit der Pandemie verschob sich die Aufmerksamkeit. Reiseverzicht, Freiheitsdrang und Nachholeffekte verdrängten moralische Überlegungen. Klimathemen traten zugunsten wirtschaftlicher und geopolitischer Krisen in den Hintergrund.

Warum die Debatte abebbte

Mehrere Faktoren trugen dazu bei: Reboundeffekte nach der Pandemie, Fokus auf Energiepreise und Inflation, die Wahrnehmung von Nachhaltigkeit als „erledigt“, Skepsis gegenüber CO₂-Kompensation und der emotionale Wert des Reisens. Denn Reisen stiftet Sinn, Identität und Gemeinschaft. Diese Bedürfnisse wiegen oft stärker als moralische Zurückhaltung.

Wie die Branche reagiert

Fluggesellschaften und Reiseveranstalter reagierten auf die Kritik mit technischen, marktwirtschaftlichen und kommunikativen Maßnahmen.

- Technik: Modernisierung der Flotten, Routenoptimierung und Einführung nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF).

- Markt: Integration von Bahnverbindungen, längere Aufenthalte und Reduktion von Zubringerflügen.

- Politik: Einführung und Verschärfung von CO₂-Bepreisung, Emissionshandel und SAF-Mandaten.

- Transparenz: Anbieter wie Kilmalink machen Emissionen pro Strecke sichtbar.

- Kompensation: Der Trend geht weg von freiwilliger Kompensation hin zu strukturellen Lösungen, also zu Reduktion und Transformation.

Trotz dieser Fortschritte bleibt das Fliegen der klimaschädlichste Bestandteil des Urlaubs, besonders bei Fernreisen.

Wird Flugscham zurückkehren?

Wenn der Klimawandel wieder stärker im öffentlichen Bewusstsein steht, wird auch die Flugscham wieder relevant. Drei Entwicklungen deuten darauf hin:

- Zunehmende Extremwetterereignisse verstärken das Bewusstsein für Klimafolgen.

- Steigende Preise für klimaschädliche Optionen machen nachhaltige Alternativen attraktiver.

- Verbesserte Alternativen wie Nachtzüge und digitale Meetings verringern den gefühlten Verzicht.

Zugleich wächst weltweit die Mittelschicht, und mit ihr der Wunsch nach Mobilität und Teilhabe. Flugscham wird also weniger als moralischer Vorwurf, sondern eher als Ausdruck bewussterer Entscheidungen wiederkehren.

Die Rolle von Reisenden und Anbietern

Reisende können mit einfachen Prinzipien handeln: vermeiden, ersetzen, reduzieren, verbessern. Bahn statt Kurzstreckenflug, längere Aufenthalte, Direktverbindungen und Unterstützung klimafreundlicher Anbieter sind wirksame Schritte.

Für Anbieter gilt: Transparenz, klare CO₂-Strategien, Investitionen in SAF und die Integration nachhaltiger Verkehrsträger. So wird Verantwortung von individuellen Gewissensentscheidungen hin zu systemischen Lösungen verschoben. Das ist ein entscheidender Fortschritt für echten Klimaschutz im Tourismus.

Der Text wurde vom Institut für nachhaltigen Tourismus (Inatour) verfasst. Weitere Informationen zum Thema nachhaltiges Reisen und Klimaschutz im Tourismus finden Sie unter www.inatour.de.